LEFFEST ’16 | The Last of Us, em análise

Em The Last of Us, a crise dos refugiados é retratada através de uma abordagem experimental e focada na transfiguração estética e existencial do ser humano.

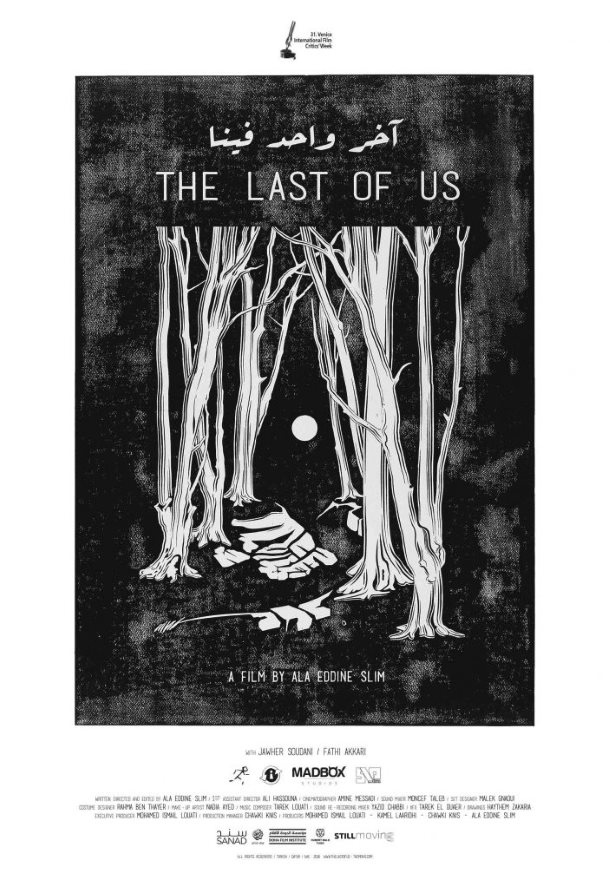

O cinema verdadeiramente experimental é uma raridade em festivais de cinema com seleções tão cheias de nomes sonantes como o Lisbon & Estoril Film Festival. Apesar disso, no meio de Verhoeven, Arnold e Bonello, encontramos uma obra cuja experimentação formal e narrativa é de impor respeito, mesmo que os resultados deixem um pouco a desejar. Falamos, pois claro, de The Last of Us, a primeira longa-metragem do cineasta tunisino Ala Eddine Slim que concebe aqui uma visão extraordinariamente idiossincrática da experiência dos refugiados africanos que atravessam o Mediterrâneo em busca de uma vida melhor na Europa.

Lê Também: Fogo no Mar, em análise

Sem diálogo, mínima vocalização humana e uma estrutura dividida em dois claros atos de desenvolvimento, algo que lembra a obra de Apichatpong Weerasethakul, Slim expõe-nos à experiência de N, um jovem africano que viaja pelo deserto em direção ao Norte do seu continente, passando pela Tunísia, antes de se fazer ao mar, sozinho e perdido, em busca de um novo rumo para a sua existência. Nesta viagem, ele perde-se e, na sua angústia, o filme desfragmenta-se, passando por um interlúdio escrito onde se fala de depuração humana através da melodia, imagem e palavra, antes de culminar na chegada de N a uma floresta. Nesse novo espaço, ele depara-se com um outro homem, M, que se vai marcando como uma profética visão do futuro de N, para sempre perdido na floresta da sua imaginação e profundamente só.

Antes de cair nas profundezas da abstração e realismo mágico, The Last of Us inicia o seu primeiro ato no meio do deserto, onde a audácia estética de Ala Eddine Slim é colocada em primorosa evidência. Esvaziando a paisagem de qualquer cor quente, o cineasta cria uma visão acinzentada e estéril do tableau arenoso, salientando a sua horizontalidade e a pontuação demónica do sol no céu limpo. No meio desta imagem, onde o deserto é reduzido a uma série de linhas e formas geométricas, duas silhuetas verticais cortam o horizonte e estão sempre em claro destaque nos enquadramentos desta primeira fase do filme. De modo semelhante, a sonoplastia e os movimentos quase predatórios da câmara vão ganhando intensidade e audácia formalista quando o filme abandona o deserto e se fixa no espaço urbano, onde, longe da inóspita natureza, N é confrontado com a alienação da cidade e a desumanidade virulenta e indiferente da sua sociedade.

Neste ato de abertura, a experimentação sensorial quase relembra O Filho de Saul que, o ano passado, também despiu o Holocausto da pátina da distanciação histórica e cultural para o tornar num pesadelo visceral e imediato. Mas, quando N se perde no Mediterrâneo, The Last of Us sofre uma diabólica reviravolta e, com um já referido interlúdio textual que é ilustrado por grafismo geométricos, o filme e seu protagonista acabam numa misteriosa floresta e toda a linguagem formal é reformulada em prol de uma visão mais onírica que visceral. De um discurso estético onde se salienta o isolamento da figura singular na imensidão do deserto ou da urbe citadina, passamos a um poema onde se prima a camuflagem da figura humana no meio do seu ambiente, cheio de detalhes e um visual caótico, desprovido de grandes jogos de contraste.

Aliás, seguindo o texto que parte o filme em dois e a nova abordagem estética do cineasta, esta segunda metade de The Last of Us torna-se numa ponderada e languida representação do definhar de um homem e sua desfragmentação no espaço que o envolve. No mundo atual, este tipo de isolamento insular é uma constante e, no panorama da maior crise humanitária contemporânea, a sua intensidade é multiplicada. A partir da abstração e simbolismo é precisamente essa transmutação que Slim telegrafa, terminando a sua obra com uma sequência de efeitos que incluem a figura de N a testemunhar o que é, essencialmente a sua própria morte, e o eventual desvanecer da sua figura material e absorção pela natureza.

Lê Ainda: Pescatori di Corpi, em análise

Apesar de toda esta valerosa bravura formalista, há que se ter em consideração a dimensão política deste projeto e o modo como ela se integra e contrasta com as escolhas estéticas de Slim. Na sua primeira metade, The Last of Us concede uma importante e necessária visceralidade a um assunto muitas vezes reduzido à abstração, enquanto, na sua derradeira passagem, faz precisamente o contrário e torna o que é presente e imediato em algo inefável e distante. Esta maneira de concluir o projeto na indefinição é algo ideologicamente perigoso e tais ponderações são impossíveis de ignorar, especialmente quando tomamos em consideração o próprio discurso do realizador. Isto não é uma forma de sugerir que apenas o realismo serve como legítima expressão sobre este tema mas, no período político que vivemos atualmente, a alienação de uma realidade como esta não é particularmente benéfica e, apesar do seu valor estético, The Last of Us acaba por sucumbir ao peso das suas próprias ambições representativas e militantes.

O MELHOR: A primeira metade do filme e seu visceral formalismo.

O PIOR: A segunda metade e sua onírica alienação.

Título Original: Akher Wahed Fina

Realizador: Ala Eddine Slim

Elenco: Jawhar Soudani, Fathi Akkari, Jihed Fourti

LEFFEST | Drama, Experimental | 2016 | 94 min

[starreviewmulti id=22 tpl=20 style=’oxygen_gif’ average_stars=’oxygen_gif’]

CA