LEFFEST ’22 | Living, em análise

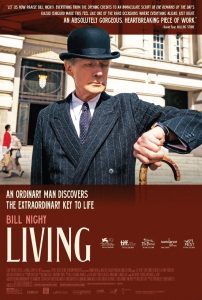

Em “Living,” o realizador sul-africano Oliver Hermanus desafia-se a refazer um dos clássicos de Kurosawa. Para este “Ikiru” transladado em cenário britânico, Kazuo Ishiguro assina o argumento adaptado enquanto Bill Nighy protagoniza. Desde a estreia mundial no Festival de Sundance, a prestação do ator tem vindo a ceifar críticas luminosas e já se fala na possibilidade de ser nomeado para um Óscar. O filme chega a Portugal como parte da seleção oficial – fora de competição no 16º Lisbon & Sintra Film Festival.

Refazer uma obra-prima é sempre proposta perigosa. É convidar críticos e espetadores a perder-se na comparação cruel, arriscar-se a cair na redundância e num poço de mediocridade. Mesmo assim, tantos são os cineastas que se atiram de cabeça para dentro desse poço, como que pedindo por problemas e comentários afiados. Nem os mestres modernos se safam do castigo, ora eviscerados pelo desvio sem sentido ou pela fidelidade que mata tudo o que é original. Como exemplo, pensemos nesses opostos de Hichcock repensado, a “Rebecca” de Ben Wheatley e o “Psycho” de Gus Van Sant, dois fracassos que mancham o currículo dos seus criadores.

É claro que, quando refletimos sobre “Living” de Oliver Hermanus, Akira Kurosawa é o mestre em questão. Verdade seja dita, a reinterpretação da sua filmografia canónica não é novidade alguma e, ao contrário do caso Hitchcockiano, nem todos os remakes são trucidados pelos espetadores. Entre John Sturges e Sergio Leone, são vários os jidaigeki (filme de época nipónico) reconfigurados em forma de western por volta da década de 60. Um novo contexto ajudou as obras a marcar independência do original, quer sejam os “Sete Samurais” convertidos nos “Sete Magníficos” ou “Yojimbo” transformado num Clint Eastwood em figurino de cowboy errante.

Hermanus perpetua a tradição, mas evita o Velho Oeste enquanto cenário. Pelo contrário, seu filme mantém-se no mesmo espaço temporal de “Ikiru,” drama contemporâneo no qual Takashi Shimura interpreta um burocrata que, no Japão do pós-guerra, descobre ter um cancro em fase terminal. Sob a sombra da morte iminente, o homem é levado à crise existencial, perdendo-se nos hedonismos vácuos da bebedeira antes de repensar o propósito da vida. Uma sátira sobre a sociedade perdida em sistemas desumanos testemunha como, nos seus últimos dias, o burocrata se dedica ao trabalho em prol da comunidade.

Nesse gesto, ele redescobre sua humanidade, seu lugar no mundo. É certamente uma narrativa sentimental, não obstante o estatuto que a História do cinema lhe atribuiu. Esticado por Kurosawa e companhia até às dimensões épicas, o título é construído com primor formal do mais alto calibre, elegâncias audiovisuais que elevam o mundano ao sublime. “Living” transporta esses mesmos preceitos para a Inglaterra de 1952, onde um humilde funcionário público desespera. Porém, não entramos na narrativa através da perspetiva envelhecida, mas sim em compasso com um jovem recém-chegado à vida profissional.

Ele é Peter Wakeling e um dia no inferno de ineficácias sistémicas é suficiente para matar qualquer idealismo florescido na alma. Olhando para os seus superiores, o miúdo só vê gárgulas para os quais essa inação tornou-se fundamento do seu ser. Williams, o trabalhador mais sénior é o nosso vero protagonista, a placidez dos seus dias prestes a ser perturbada pela inevitabilidade do fim. O olhar de Peter é crucial enquanto acesso aos temas de “Living,” um filme que depende sempre de uma certa qualidade obtida na observação distante. Olhamos para a especificidade da época e das vidas nela contidas através do exterior tal como Peter faz com Williams, tal como Kazuo Hishiguro faz com a sociedade britânicas.

Algures num espaço liminar entre culturas, o escritor de origens nipónicas fez carreira com a exploração prismática de repressão, dividindo as atenções entre as nacionalidades que lhe definem a identidade. Alguns dos romances mais marcantes dissecam o estoicismo de costumes, como preceitos sociais em ambas sociedades tende a repudiar emoção numa tentativa de esconder vulnerabilidades. O dever acima do ser humano é ideia revolvida, sempre reexplorada e redescoberta em novas configurações. Ou seja, não há melhor candidato para redefinir “Ikiru” num contexto britânico e é difícil imaginar o sucesso de “Living” sem o toque inequívoco de Ishiguro.

A mesma história assim é abordada através de paradigmas distintos, muitos mecanismos abandonados em prol de novas alternativas que evitam o moralismo e o sentido de urgência do original. Exploram-se, ao invés, ideias de inércia geracional, uma nação dormente depois do choque bélico e uma população que vive em jeito de mortos-vivos. A busca pelo retorno à normalidade é um desespero coletivo, um ópio do povo, uma anestesia generalizada. A especificidade da pesquisa histórica também se reflete no engenho de Hermanus e seus colaboradores, desde os figurinos elegantes de Sandy Powell até ao trabalho de câmara feito por Jamie Ramsay.

O indivíduo perde-se na maré cinzenta de homens em idênticos fatos de lã, escadarias espiraladas transformando edifícios antigos em autênticos labirintos sem saída discernível. Estabelece-se uma distanciação estética que poderia ser alienante noutros termos. Porém, há esperança, há desejo de uma vida além da cinza soturna. Vemos isso nas roupas da gente jovem, na vitalidade de músicas passageiras e no ocasional raio de luz doirado, perfurando a neblina londrina com a coragem de guerreiro celestial. O sentimentalismo patente na premissa original também contrabalança os tons mais abrasivos e os atores servem de ponto entre o passado e o presente. Todo o elenco assim brilha, mas o centro é Bill Nighy como Williams.

De facto, em “Living,” o ator inglês apresenta o desempenho da sua carreira, o pináculo dos seus esforços numa caracterização que prima pelo detalhe e autenticidade. Transcendendo o legado de “Ikiru” e Shimura, Nighy articula as angústias da personagem, representando um homem cujo sentido de si se foi erodindo ao longo das décadas. Trata-se de um milagre de quietude inquieta, a procura de significado num mundo que o rejeita, antes que seja tarde demais. Ele é um homem perdido na memória de viver que se descobre a si mesmo naquele instante antes de tudo acabar, mais precioso por quão efémero é, qual floco de neve ao sabor da brisa ou a cantoria suspirada por um cavalheiro moribundo.

Living, em análise

Movie title: Living

Date published: 12 de November de 2022

Director(s): Oliver Hermanus

Actor(s): Bill Nighy, Alex Sharp, Aimee Lou Wood, Tom Burke, Adrian Rawlins, Oliver Chris, Michael Cochrane, Zoe Boyle, Anant Varman, Lia Williams, Jessica Flood, John Mackay

Genre: Drama, 2022, 102 min

-

Cláudio Alves - 80

CONCLUSÃO:

Bill Nighy merece aplausos sem fim pelo seu trabalho em “Living,” encontrando propósito na proposta de um remake aparentemente desprovido de sentido ou mérito. No entanto, não é só o desempenho central que valoriza o projeto. Desde a realização magistral de Oliver Hermanus até ao argumento de Kazuo Ishiguro, cenários e figurinos sublimes e música a condizer, a obra evidencia-se como uma preciosa joia de melancolia cinematográfica. O trabalho de Kurosawa não perde pela comparação, mas o novo filme tem qualidades suficientes para merecer respeito.

O MELHOR: Um serão tardio no pub que termina com canção antiga murmurada com olhos fechados, a alma divagando algures num oceano de recordações penosas.

O PIOR: Para quem viu “Ikiru,” há poucas surpresas em “Living” e é difícil argumentar contra quem diga que, não obstante a sua qualidade, um remake do clássico é desnecessário, fútil, tempo perdido.

CA