Vodafone Paredes de Coura 2018 | Os Arcade Fire são uma grande banda pop

Muita coisa mudou para os Arcade Fire desde a primeira vez no Paredes de Coura, em 2005. No seu espectáculo vibrante culminou não só o último dia desta edição de 2018, como o festival inteiro. Mas a que preço?

A noite do quarto e último dia do Vodafone Paredes de Coura deixou bem claro que os cabeça-de-cartaz Arcade Fire eram, de facto, o grande chamariz e trunfo desta edição. Quando os Big Thief tocaram no Palco Vodafone, às 21h20, já grande parte do público se instalara definitivamente, para não mais abandonar o lugar conquistado para ver tão de perto quanto possível os Arcade Fire, ou mesmo só para os ver, ponto. No concerto da banda de Montreal, a mesma compacta massa humana que fizera desaparecer a encosta do anfiteatro natural do palco redescobria-a, ao acendê-la num imponente mar de luzes que, em certos momentos, se erguiam ao alto. Adrianne Lenker, ao olhar para a gente já a perder de vista aquando o seu concerto, não conseguiu deixar de notar, num registo entre a timidez e a graça, que aquele era o maior público para o qual alguma vez tocara.

Os Big Thief subiram ao palco com uma baixa. A segunda peça-chave da banda, o guitarrista Buck Meek, não pudera estar presente e Adrianne Lenker transmitiu-nos a pena dele por isso. Seria sempre uma falta de peso, já que o som propulsivo e energético do jogo de guitarras, no seu contraste com a voz em angustiada surdina de Lenker, é uma das forças da dinâmica de silêncio-ruído da música dos Big Thief. Mas a líder da banda mais do que compensou a perda, ao trazer ao de cima, no íntimo canto infinitamente amplificado pelo microfone, a milímetros de distância, cada inflexão da própria força interior – no fundo, a grande fonte até do ritmo energético das guitarras. Havia contudo, naquele imenso público, quem estivesse lá intencionalmente para ver os Big Thief, como gritos de “Adrianne” e “we love you” ou pedidos pelas canções “Mythological Beauty” e “Paul” atestavam. Foi também uma das forças do concerto a docilidade da banda em deixar que tais pedidos moldassem o alinhamento, num diálogo real com o público. Não restaram dúvidas de que a protagonista dos Big Thief e da sua música é mesmo Lenker, cuja timidez ao falar com a audiência era continuamente quebrada pela agilidade do seu canto, os veios de desejo que o permeavam e os solos de uma insistente guitarra com que construía, implacável, sem medo de aborrecimento do público, a tensão vibrante das suas canções que, se dúvidas ainda havia, ali nos conquistaram definitivamente.

Os Dead Combo tocaram, também no Palco Vodafone (do qual era praticamente impossível sair uma vez entrado), uma hora depois, antes mesmo dos cabeças-de-cartaz. Cheio de ritmo, precisão no diálogo instrumental, poucas e brevíssimas pausas, as canções encadeadas entre si, o concerto ia viajando, fluído, entre a música do mundo, com a percussão a aludir continuamente a uma sonoridade africana, o blues eléctrico, de onde vinham as guitarras de Tó Trips e Pedro Golçalves, e o jazz da globalidade do ensemble, bem pontuado pelos solos do saxofone de Gui. Dois solos de bateria de Alexandre Frazão, de um virtuosismo e potência dignos do melhor rock clássico, arrancaram um aplauso entusiástico da imensa audiência e muitos dançaram ao som do propulsivo contrabaixo de António Quintino. Mark Lanegan juntou-se à banda, já o espectáculo entrava no seu terço final, para dar voz a duas ou três canções, introduzindo na textura um muito bem-vindo toque de sofisticada rudeza rock. Extremamente profissional e cheio de inegável vivacidade, o concerto dos Dead Combo foi, ainda assim, talvez um pouco longo, tendo em conta a dissonância de alinhamento, o adiantado da hora, mas também do festival (para quem lá esteve todos os dias) e o aproximar-se do concerto dos Arcade Fire, que prometia ser emocionalmente exigente.

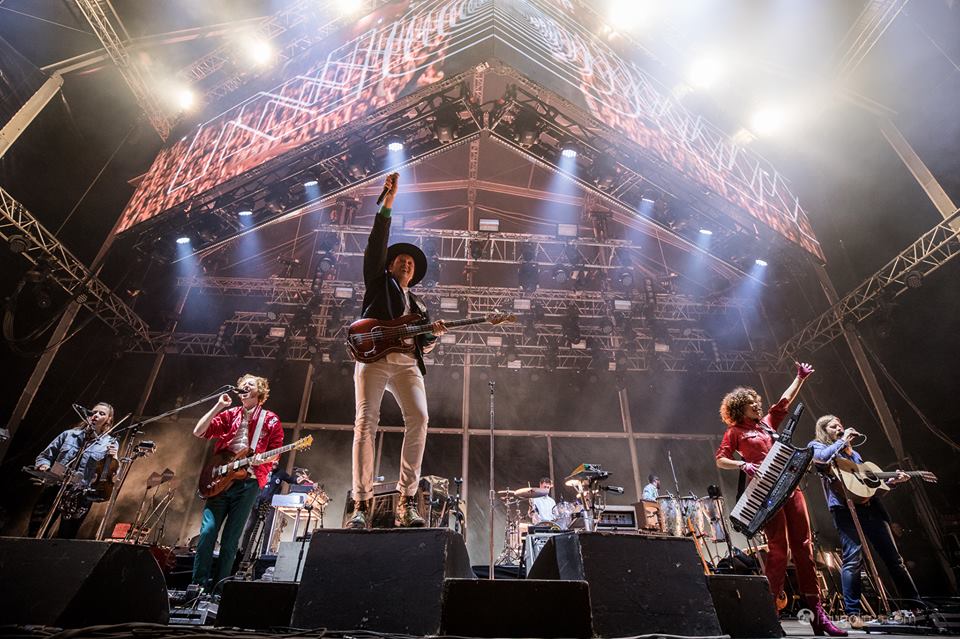

Rumores de que os Arcade Fire entrariam pelo público (embora não sem fundamento) foram refutados pela entrada em cena da banda no palco, ao som de uma versão instrumental de “Everything Now (Continued)”, pouco depois dos primeiros sinais de anúncio, dados pelo acender das luzes e o surgir do logótipo EN da actual digressão nos grandes ecrãs, que tinham sido entretanto instalados no topo para o principal concerto do festival. O concerto abriu com a “Everything Now” que o público – pelo menos o que estava na nossa proximidade, lá na linha da frente onde nos encontrávamos – cantou em total uníssono com a banda.

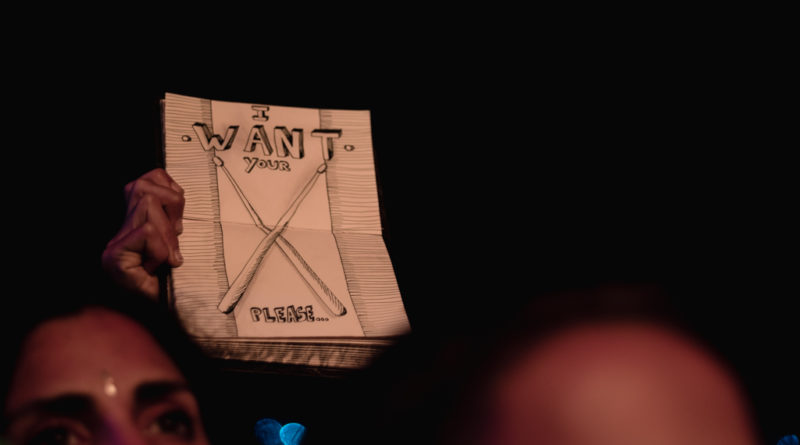

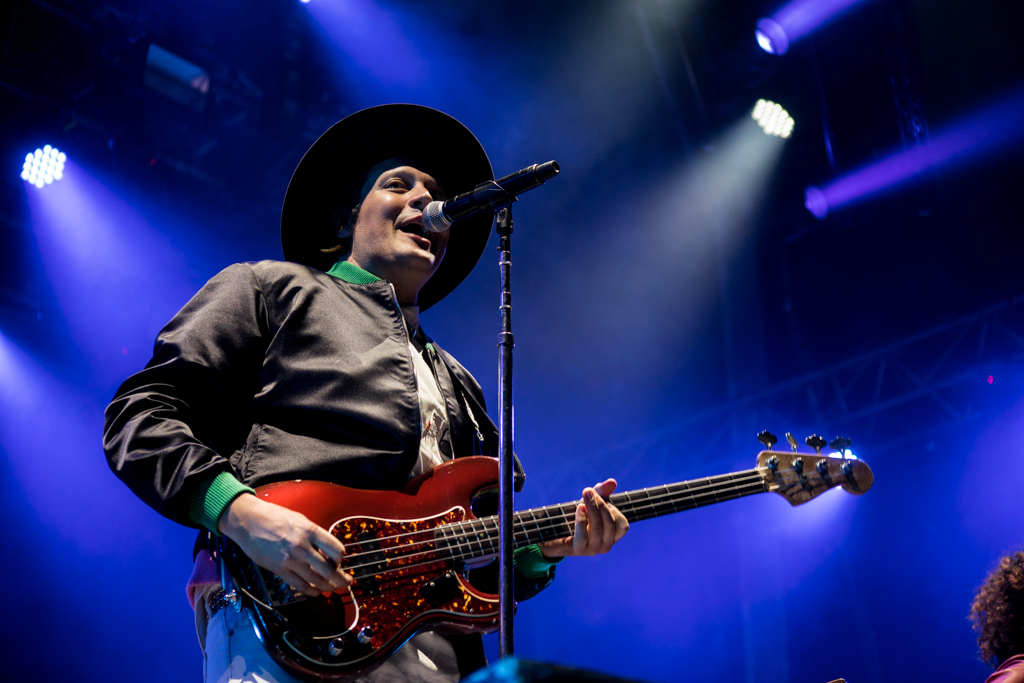

Win Butler e Régine Chassagne marcaram, logo desde o início, a intenção da banda de romper os limites que separavam o palco da arena. Desde o salto contínuo para cima dos altifalantes, que os tornava mais visíveis à audiência (uma caridade para com aqueles de nós que, ali na frente, não tinham a felicidade de ultrapassar a média de altura portuguesa), tocar a guitarra no meio dos fãs debruçado sobre as grades ou viajar até meio do público, as lantejoulas à década de 70 a brilhar sobre o tecto da régie, os membros do casal tudo fizeram para manter a ética democrática indie no interior de um espectáculo que atirava os Arcade Fire para o privilegiado grupo das bandas de arena. Uma certa mescla curiosa de grande produção e atmosfera DIY que permeou o concerto e culminou no gesto de Win Butler, algures na indefinível fronteira entre o teatral e o atencioso, de atirar uma baqueta do alto do palco, já no encore e certeiro na pontaria, a uma criança que, a dois metros das grades e sentada aos ombros de alguém, lho pedia com um cartaz estendido ao alto.

Apesar da irresistível envolvência do espectáculo e do estilo inconfundível da banda, no seu toque inimitável, profundamente simpático, de abrilhantado provincianismo, era impossível não sentir que os Arcade Fire se distanciaram irremediavelmente da sua origem. Canções como “Rebellion (Lies)”, “Ready to Start” e “Wake Up” (as mais entusiasticamente recebidas) não foram capazes de contrabalançar, com o seu pós-punk eufórico e orquestral, a atmosfera pop trazida pelos refrães melódicos, facilmente cantáveis pelo público, e a sonoridade funk e disco das canções vindas dos dois últimos registos. A imensa química interna da banda, a sua entrega incansável tanto à música quanto ao público e a qualidade inigualável do desempenho instrumental, ali em plena exibição diante de nós, lembravam continuamente que os Arcade Fire nasceram como uma banda de rock. Mas o aguilhão da malha e do canto de temas como “Wake Up” ia aparecendo cada vez mais diluído, à medida que se avançava na discografia, da totalidade da qual foram retiradas as canções do alinhamento do concerto.

Se é indiscutível que os Arcade Fire são uma das maiores bandas da actualidade, que genitivo apor a “banda” começa a ser duvidoso. A identidade da banda apresenta fracturas e indecisões que o calor vibrante do espectáculo e a atractividade irresistível da família de Win Butler não consegue chegar a disfarçar ou compensar. No final de contas, é perfeitamente possível admitir a natureza pop dos Arcade Fire e vê-la como o termo de um caminho, que desde o início se adivinhava, e não como uma traição ou desvio daquelas suas raízes de indie-rock que nos conquistaram. Era óbvio que, para a multidão ali reunida, isto não era um problema. E suponho que nem para mim. A não ser quando, de regresso a casa, pus o Funeral a tocar. Sim, o trocadilho é intencional, mas “I guess we’ll just have to adjust”.