Top 2018 | 15 Performances Injustamente Subvalorizadas

[tps_header]

Danai Gurira, Keira Knightley e Daveed Diggs são três dos atores que, em 2018, encantaram as audiências com desempenhos extraordinários, mas não receberam as honras que tal triunfo merece.

[/tps_header]

Entre histórias de famílias em conflito na América da Grande Depressão, grandiosos épicos de super-heróis africanos e comoventes retratos de famílias a viver na margem da sociedade japonesa, 2018 tem sido um ano cheio de grande cinema e grandes desempenhos de grandes atores. Infelizmente, tanto no contexto de críticas como de prémios de cinema, existem sempre alguns esforços interpretativos que acabam o ano sem terem sido adequadamente celebrados.

Com isso em conta, a MHD destaca aqui o trabalho de 15 atores que brilharam em papéis difíceis e filmes que tanto desafiaram como divertiram os espectadores. Por razões de preconceito de género cinematográfico, terem de partilhar a cena com atores mais famosos ou a pequenez relativa de seus papéis, tais prestações foram injustamente subvalorizadas. Contudo, aqui tentamos assinalar o seu mérito. Não é o mesmo que um Óscar, mas não podemos fazer mais.

Antes de passarmos à lista de 15 performances em si, convém estabelecer critérios e destacar uma importante menção honrosa. Para fins desta listagem apenas contámos com filmes estreados comercialmente em cinemas portugueses em 2018. A menção honrosa é de “Lady Bird” que tem um dos melhores elencos do ano, estando recheado de espetaculares desempenhos do seu elenco secundário. Com isso dito, no discurso crítico internacional e prémios de cinema, Saoirse Ronan e Laurie Metcalf dominaram a perceção pública da obra.

Valor há que ser dado aos esforços de Stacy Letts como um pai deprimido, mas sempre pronto a apoiar quem ama. Temos de aplaudir Beanie Feldstein como uma melhor amiga silenciosamente invejosa da protagonista. Temos de felicitar Lucas Hedges e sua honestidade emocional ou o carisma arrogante de Timothée Chalamet, a dor de Stephen McKinley Henderson e a sabedoria sorridente de Lois Smith, entre muitos outros.

Segue as setas para descobrires todas as performances efetivamente destacadas neste artigo. Ao invés de estarem ordenadas num ranking de preferência, elas estão listadas pela ordem de estreia dos filmes no calendário de 2018.

Amira Casar em CHAMA-ME PELO TEU NOME

Por vezes, é fácil ignorarmos a grandeza de um trabalho de um ator quando essa qualidade está contida numa personagem verdadeiramente secundária. Em “Chama-me Pelo Teu Nome”, Armie Hammer, Timothée Chalamet e Michael Stuhlbarg muito brilham e todos têm direito a cenas unicamente focadas nas suas personagens. Amira Casar, como a mãe de um jovem que se apaixona pelo estudante do pai académico num Verão em Itália, é tão estupenda como os seus companheiros de cena, mesmo que nenhuma cena se centre na sua pessoa.

O que a atriz faz é construir a integridade emocional do filme no fundo das cenas. Quando o filho e o estudante mais velho saem da mesa de almoço subitamente, o olhar de Casar sugere uma mãe que sabe muito mais do que aparenta. Noutra ocasião, um toque aprovador na estrela de David ao pescoço do filho diz muito mais que uma centena de monólogos poderia fazer.

Nem todos os pais, nem todas as mães, são abertos com as suas emoções e, por vezes, a melhor maneira de apoiarem seus filhos é através de silenciosa aprovação e sustento. Casar assim faz e quando a câmara finalmente lhe dá algum valor numa única cena perto do final, uma viagem de carro, ela mostra todo o amor que uma mãe pode ter pelo filho com um toque e um sorriso silencioso. Ela ilustra quão compreende a dor que aquele que mais ama está a sofrer e que palavras nunca serão capazes de lhe atenuar a agonia. Basta um sorriso e um gesto subtil. Nada mais.

Rob Morgan em MUDBOUND – AS LAMAS DO MISSISSÍPI

Ao longo da temporada de prémios de cinema 2017/18, “Mudbound – As Lamas do Mississípi” foi honrado com muitos galardões a celebrar a performance coletiva do seu elenco. Apesar disso, quando chegou a altura de reconhecer atores individualmente, somente Mary J. Blige conseguiu capturar a atenção dos vários corpos votantes. No final, a cantora tornada atriz foi nomeada para o Óscar, mas, verdade seja dita, o seu trabalho nem é aquele mais extraordinário do filme. Tal mérito pertence a Rob Morgan.

Como o patriarca de uma família afro-americana ruralizada durante a Grande Depressão e o advento da 2ª Guerra Mundial, Morgan é uma figura de impenetrável integridade moral e pessoal ganhadas à custa de muito sofrimento. Nos seus olhos cansados e postura submissa quando o conflito se manifesta, o ator pinta o retrato de um passado difícil a sofrer os efeitos da arrogância daqueles que a sociedade privilegia pela cor da pele.

Outras personagens explodem em epítetos de ultraje, Morgan nunca faz isso. Os tempos de ultraje da sua personagem já há muito se perderam e agora só há lugar para resignação às injustiças do mundo. No entanto, quando a situação da sua família chega a extremos insustentáveis e o guião força a personagem a agir, a fúria e o temor de Morgan sentem-se pela sua contenção imperiosa. Trata-se de um esforço extraordinário que serve de âncora emocional para o filme e sugere todo um universo de dor para além dos limites de uma narrativa que, já por si, é um impressionante épico humano.

Vicky Krieps em LINHA FANTASMA

Vicky Krieps era, até 2017, uma atriz quase inteiramente desconhecida fora do contexto cultural da Bélgica e Luxemburgo. Apesar disso, para seu primeiro papel de protagonista num filme anglófono, a atriz luxemburguesa não só trabalhou com um dos grandes autores americanos do cinema atual, Paul Thomas Anderson, como teve de contracenar com dois verdadeiros titãs do grande ecrã, Daniel Day-Lewis e Lesley Manville.

Krieps pode não ter sido indicada para o Óscar como os outros dois atores, mas o seu trabalho em “Linha Fantasma” é tão ou mais impressionante que os esforços dos colegas, em parte pela complexidade e mistério inerentes à figura de Alma. Ela é musa e agoiro da desgraça, é subalterna e é dominadora, é uma mulher apaixonada que jamais sacrificará a autonomia em prol do ego masculino e está disposta a recorrer a medidas extremas para encontrar a sua felicidade romântica. Alma é uma maravilha e ainda mais maravilhosa é a interpretação que Krieps faz de tal figura.

A atriz restringe-se a si mesma a um registo de naturalismo preciso e afiado, onde cada reação é perfeitamente calibrada e cada fala é como o mecanismo perfeito de uma bala a ser disparada. Mesmo quando Alma perde o controlo a discutir sobre um jantar de espargos amanteigados, a atriz mantém o controlo e é essa disciplina que lhe permite enfrentar as reviravoltas mais radicais do guião sem se render ao seu potencial melodramático ou sádico. Enfim, ela é magistral.

Danai Gurira em BLACK PANTHER

Quando se fala em grandes performances, atores em géneros menos prestigiados, como o cinema de ação, ficção-científica, terror e outros tantos, tendem a ser menosprezados. Quando a obra em questão é um blockbuster de super-heróis como “Black Panther” e a prestação é tão baseada nas suas capacidades enquanto figura de ação como acontece com Danai Gurira, temos as condições perfeitas para um exercício em inusitado menosprezo.

No enredo de traições familiares e legados ancestrais deste estrondoso sucesso da MARVEL, Okoye é uma figura que fica um pouco ao lado dos principais arcos emocionais e temáticos em evidência. Contudo, sua presença é icónica, sua proeza física um elemento central das melhores cenas de ação do projeto e a imperiosidade altiva que a atriz transmite é um elemento estético tão fulcral para o visual do filme como seus exuberantes figurinos.

Em Okoye, Durira constrói uma heroína de ação definida pela fisicalidade de defensora destemida e os valores antigos de honra que podem não ter muito significado na sociedade moderna, mas constituem as pedras basilares para toda a ideia que a personagem tem do mundo. Sua prestação é um exercício em transmitir a dignidade dessas convicções em harmonia e subsequente conflito com o espírito de uma mulher forçada a reconsiderar a posição daqueles que mais ama e respeita na hierarquia moral. Além do mais, quem consegue fazer tudo isso e tornar uma peruca na arma mais dinâmica e inesperada do cinema de ação de 2018 merece muitos aplausos.

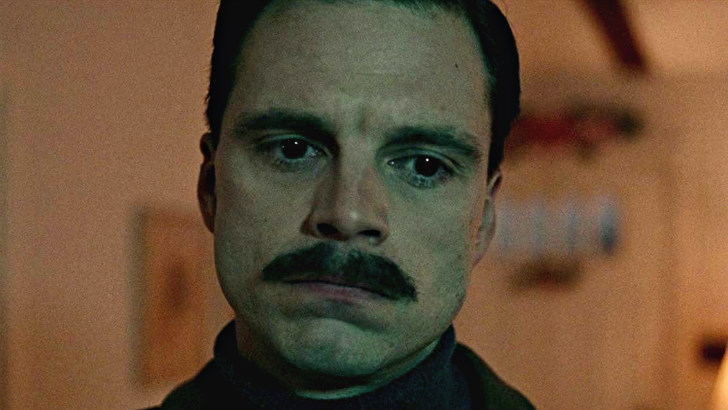

Sebastian Stan em EU, TONYA

Margot Robbie e Allison Janney foram dois dos nomes mais falados na última temporada dos prémios de cinema. Janney chegou mesmo a ganhar o Óscar de Melhor Atriz Secundária pela prestação enquanto a mãe abusiva de Tonya Harding, a infame patinadora artística americana. Um desempenho do mesmo filme que, infelizmente, não recebeu tanta atenção foi o de Sebastian Stan no papel do primeiro marido de Harding e um dos principais conspiradores que orquestraram uma agressão grave à patinadora Nancy Kerrigan antes das Olimpíadas de Lillehammer.

Depois de anos a ver o ator ser pouco mais que uma massa musculosa quase sem diálogo nos filmes da MARVEL, a complexidade do seu trabalho em “Eu, Tonya” é surpreendente e aterradora. Aqui, ele maneja os tons vagamente cómicos desta biografia irreverente sem nunca descurar o facto de que este homem é um mentiroso, um criminoso, violento e um terror para a esposa que passou anos a agredir.

Apesar de tudo isso, o mais espectacular elemento deste desempenho é a qualidade patética que Stan confere à sua mesquinha personagem. Este não é um monstro de outro mundo. É um homem horrivelmente comum, um agressor e abusador sem escrúpulos que vitima a única pessoa que encontra sobre a qual consegue exercer força autoritária. Na sua banalidade, Stan encontra algo que transcende o horror de um monstro irreal.

Michelle Williams em SOU SEXY, EU SEI!

Michelle Williams é uma atriz famosa pelos seus esforços dramáticos em filmes de monumental seriedade artística e temática. Suas personagens são mulheres deprimidas e soturnas, criações de melancolia interiorizada e internalizada na fundação basilar da própria existência. Até quando interpreta estrelas glamorosas de Hollywood como Marilyn Monroe, Williams tende a escolher uma abordagem de realismo soturno que salienta a tristeza destas figuras.

Por tudo isso, é um enorme choque ver “Sou Sexy, Eu Sei!” e encontrar a atriz num registo deliciosamente cómico, leve e sem ponta de pretensão melancólica. O filme, aliás, é uma das comédias mais injustamente subvalorizadas do ano o que levou à subsequente falta de reconhecimento para o seu elenco, incluindo Williams. Aqui, ela tem a voz de um cartoon guinchante e é uma célebre, mas frágil, empresária de cosméticos.

A escolha vocal é uma brilhante exuberância que Williams emprega devido às exigências do guião, mas a naturalidade com que esse mecanismo se manifesta é mérito único da atriz. Melhor ainda é a sua capacidade em sugerir como a suposta frivolidade da personagem e suas inseguranças andam de mãos dadas de um modo que é tão emocionalmente honesto como divertido. Ao fim do dia, este desempenho cómico de Williams é bem melhor que pelo menos metade dos seus esforços que foram nomeados para o Óscar.

Alex Wolff em HEREDITÁRIO

“Hereditário” não é um filme de terror em modelo clássico. Durante grande parte da sua duração, trata-se de uma tragédia familiar levada a grotescos extremos, tão cáusticos e impensáveis que o espectador é deixado atónito com a dúvida de como é que ele próprio reagiria a tais insanidades. Muito do que se falou da prestação magistral de Toni Collette como uma matriarca que vê a família ruir sobre si mesma e a realidade perder sua integridade, mas Alex Wolff, como seu filho e catalisador de muitos dos horrores, é um ator cujos esforços são igualmente admiráveis.

De certo modo, o jovem tem o papel mais difícil do filme, sendo aquele a quem são pedidos maiores extremos, desde a apatia da possessão demoníaca e do estado catatónico de choque até à gritaria quase infantil de um rapaz assustado que só quer o abraço reconfortante da mãe. É na cara de Wolff que a grande reviravolta tonal de “Hereditário” acontece e é também na sua face que se centra a conclusão demoníaca e o ator faz desses dois momentos triunfos performativos do mais alto gabarito.

Mesmo assim, esses dois grandes planos da cara de Wolff são ocasiões relativamente pacíficas e ambíguas. Muito mais difícil de aceitar enquanto bom trabalho de ator é a histeria a que o ator se deixa chegar. Contudo, quando consideramos o pesadelo que é a narrativa deste filme infernal, a histeria parece ser a única reação honesta. Tal como Wolff, também queremos gritar, chorar e suplicar pela presença da nossa mamã. Por isso mesmo, em 2018, houve poucas prestações que tão bem serviram de veículos para a imersão do espectador numa experiência cinematográfica.

Lily James em MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN

Meryl Streep é praticamente uma lenda viva do cinema americano. Interpretar a versão mais nova da diva triplamente Oscarizada é já em si um desafio sem igual, mas acrescenta-se a isso o magnetismo inexorável de uma mulher capaz de apaixonar o mundo e as expetativas que o espectador traz consigo de um filme anterior e temos a receita para um dos papéis mais difíceis do ano.

Lily James, uma atriz que até hoje teve poucas oportunidades para mostrar o seu potencial em frente às câmaras, mais do que corresponde ao desafio que esta sequela de “Mamma Mia” lhe propõe. James assume-se aqui como uma estrela de cinema inata, cheia de carisma e a capacidade para sugerir o magnetismo de alguém que enfeitiça todos aqueles com quem se cruza. Vê-la dançar por um olival grego em câmara lenta é ver o nascimento de uma estrela do grande ecrã.

Mais impressionante ainda que todas essas qualidades de estrela é a destreza tonal da atriz, que tanto consegue dar vida à leveza cómica da história como ao seu necessário peso dramático no terceiro ato. Isso e o facto de que, durante parte das filmagens, James teve de participar nos energéticos números musicais com um dedo do pé partido e um sorriso luminoso o suficiente para disfarçar dores que nem os seus analgésicos conseguiam atenuar por completo.

Daveed Diggs em BLINDSPOTTING – À QUEIMA-ROUPA

“Blindspotting – À Queima-Roupa” é uma proposta um tanto ou quanto tonalmente instável que tem tanto de comédia como de tragédia, de drama realista e espetáculo de humanismo estilizado. A sua história central propõe-se a tais devaneios de abordagem, representando a dinâmica entre dois amigos californianos, um preto e outro branco, um a tentar refazer a vida depois de estar na prisão e o outro perfeitamente ignorante em relação aos privilégios que lhe são concedidos pela cor da pele. Este é um filme de fricção e conflito, de desentendimentos que floresce entre sorrisos amigos.

Nada disto resultaria sem um grande elenco que conhecesse as complexidades das suas personagens como a palma da mão e, de facto, é isso mesmo que o filme tem, sendo que os seus protagonistas são também os argumentistas do projeto. Daveed Diggs, que ganhou o Tony por “Hamilton” na Broadway, interpreta o ex-presidiário esperançoso que, ao longo do filme, tem de confrontar as notórias diferenças entre o modo como ele e o seu melhor amigo encaram o mundo e as repercussões desastrosas que a irresponsabilidade do seu companheiro branco podem ter.

Diggs faz tudo isto sem mostrar sinais de esforço, internalizando todos os conflitos em gestos reativos antes de explodir em cenas gritadas e até quase “cantadas” na segunda metade do filme. Sua grande mais-valia é a química que tem com o coprotagonista, mas seu maior e mais espantoso esforço é a capacidade para construir uma performance de apreensão interna num filme tão apoiado em constante diálogo como este. Quando ele finalmente deixa as suas emoções se mostrarem na plenitude e perde controlo, toda a repressão anterior valorizam e justificam o momento que funciona como um murro no estômago do espectador e das personagens em cena.

Rebecca Hall em TRAIÇÕES (CON)SENTIDAS

“Traições (Con)sentidas” foi um dos filmes mais injustamente esquecidos do ano. Trata-se da rara comédia nova-iorquina que tem algo novo a dizer sobre a natureza complicada de relações românticas e não é somente um cocktail de clichés mal reciclados. Parte desse sucesso deve-se à recusa da narrativa em fazer o que é esperado e previsível, preferindo explorar os aspetos mais abrasivos e vulneráveis das personagens que muitas vezes se contradizem e parecem contribuir diretamente para a sua própria infelicidade.

Nenhuma das personagens em cena é mais complexa, deliciosamente confusa e sexy que Anna, que, antes de ficar noiva do namorado de longa data, é consumida pela dúvida e o reticente desejo de experimentar uma relação aberta. Há que se entender que quase todos os conflitos da narrativa principal são despoletados pelos desejos e inseguranças de Anna e que, chegado o final, o espectador é confrontado com uma surpresa inconclusiva devido a mais uma escolha pouco ortodoxa da personagem. Nas mãos de muitas atrizes, tal figura poderia ter sido a desgraça do filme, um miasma de egoísmo e misoginia interiorizada. Rebecca Hall, felizmente, é extraordinária.

De facto, Hall consegue fazer de Anna uma figura entendível que exige a empatia do espectador, mas nunca esconde as suas piores qualidades da câmara. Acima de tudo, Hall é um poço de carisma sem fim que tanto seduz aqueles que partilham cena com ela como aqueles que a observam e consegue telegrafar quão doloroso todo o enredo sexual do filme acaba por ser e o genuíno peso emocional que as escolhas tomadas por Anna no fim causam a ela e ao seu amado.

Cynthia Erivo em SETE ESTRANHOS NO EL ROYALE

Depois de arrebatar a Broadway, enfeitiçar os ouvidos da América e conquistar o Tony, Cynthia Erivo está agora a aventurar-se pelo mundo do cinema. Em 2018, a atriz entrou em mais do que um projeto sonante, mas foi em “Sete Estranhos no El Royale” que Erivo encontrou oportunidade para brilhar em todo o seu esplendor como uma cantora que se vê envolvida nos esquemas insanos de uma série de grotescas e muito coloridas personagens num hotel na fronteira entre a Califórnia e o Nevada em finais da década de 60.

Aliás, no meio dos grotescos com que a atriz tem de partilhar o ecrã, a sua humilde cantora que dá pelo nome de Darlene Sweet acaba por se afirmar como a única presença credivelmente humana e tridimensional a andar pelo hotel titular. Muito ela é beneficiada por ter as suas maiores e melhores cenas na companhia de Jeff Bridges que, como um padre misterioso cheio de segredos criminosos e problemas de memória, dá a segunda melhor performance do filme.

Graças a Erivo, este endiabrado thriller ao estilo de Tarantino consegue manter a tensão e o sentido de perigo, mesmo quando o enredo descarrila em absurdo. O mais esplendoroso elemento deste trabalho é, contudo, o modo como o realizador Drew Goddard faz uso dos dotes musicais de Erivo, orquestrando uma série de momentos de canção, cada um com tonalidades radicalmente diferentes, desde o sublime primor de um ensaio feito em frente ao espelho até à música tingida de medo e agonia que é produzida a pedido de um psicopata com sangue nas mãos.

Elizabeth Debicki em VIÚVAS

Desde que primeiro apareceu nos cinemas internacionais como Jordan Baker em “O Grande Gatsby” que Elizabeth Debicki tem vindo a chamar a atenção a cinéfilos e cineastas. Sua beleza é inegável, mas não é a aparência física da atriz australiana que faz dela uma figura tão magnética. O mérito recai na sua imperiosa presença, na voz airosa e autoritária, na sua postura elegante e na deliberação ponderada dos gestos.

Depois de uma série de papéis secundários e pouco relevantes em projetos cinematográficos onde a atriz teve poucas chances de mostrar o potencial máximo do seu talento, “Viúvas” representa uma rara oportunidade para Debicki provar os seus talentos. Parte do mérito da prestação devém mesmo da habilidade da atriz em subverter as suas melhores qualidades enquanto presença cinemática, rejeitando a graciosidade típica da sua gestualidade pela insegurança de uma mulher a tentar reconstruir a vida e negociar o seu valor enquanto pessoa e enquanto comodidade sexual e económica.

Debicki começa o filme como uma vítima de olho negro mal-escondido por maquilhagem e acaba-o como uma anti-heroína com a cicatriz de um tiro a servir de lembrança para as suas provações. Ao longo de tal arco, Debicki traz leveza à narrativa complicada de “Viúvas”, usando as qualidades manipuladoras da sua personagem como fonte de humor sem nunca sacrificar a integridade da figura. Quando ela sofre, ela sofre e não há beleza ou humor que a salvem, mas também não é uma boneca de porcelana estilhaçada. Em “Viúvas” Debicki é uma boneca de porcelana que leva com um martelo e se recusa a rachar.

Sakura Andô em SHOPLIFTERS – UMA FAMÍLIA DE PEQUENOS LADRÕES

“Shoplifters – Uma Família de Pequenos Ladrões” tem um dos melhores elencos do ano. Para contar a história de uma família improvisada com base em laços de afeto e atenção, mas sem ligações biológicas, o cineasta Hirokazu Kore-eda recorreu ao uso de atores consagrados do cinema japonês em comunhão com crianças com pouco treino.

O centro do filme são os desempenhos infantis de dois meninos adotados pela família titular, mas é a matriarca do clã, interpretada por Sakura Andô quem acaba por carregar sobre os seus ombros o tema e a tese do filme. Ela é uma mãe que ganha esse título não por direitos biológicos ou enquadramentos legais, mas sim pela existência de amor e carinho entre ela e aqueles que ela define como seus filhos. Para esta mãe, família é uma questão de afeto, de alegria partilhada e de dor enfrentada coletivamente.

Andô tudo isto nos mostra com soberba economia, nunca realçando demais as cicatrizes emocionais da sua figura ou tornando sua atitude pragmático num gesto de comédia insensível. Quando a vemos comparar cicatrizes com a sua nova filha, entendemos todo um universo de dor em comum entre as duas pessoas e no modo como Andô reconforta a criança vemos tudo o que precisamos para a definir como mãe. Tais factos emocionalmente verdadeiros são postos em causa pelas cruéis reviravoltas de um terceiro ato inesperado e Andô muito pinta o retrato de uma mulher forçada a confrontar a possibilidade de todo o seu amor ser inválido aos olhos da sociedade. Dizer tal coisa é um cliché, mas Sakura Andô é coração e alma de “Shoplifters”.

Keira Knightley em COLETTE

Existem poucas atrizes mais subvalorizadas no cinema atual que Keira Knightley. De facto, ela é quase a santa padroeira dos atores subvalorizados. Como a sua carreira começou com prestações meio medíocres em blockbusters sem grande ambição artística, ela é vista como uma atriz despojada de prestígio.

Isso é particularmente triste quando consideramos quão ela é das poucas intérpretes de sucesso na esfera de Hollywood que se arrisca a desempenhar registos estilizados e deliberadamente abrasivos como em “Anna Karenina”, “Expiação” e “Um Método Perigoso”. Até em “O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos”, Knightley toma riscos, escolhendo uma estilização vocal tão extrema que transcende a caricatura. O pior de tudo é que, mesmo quando se aventura por produções e papéis mais prestigiados ou aparentemente dignos de seriedade, sua reputação tende a toldar a apreciação do trabalho. Basta vermos como Dominic West tem sido o único ator de “Colette” a ser nomeado para qualquer prémio para vermos o efeito de tal fenómeno de subvalorização.

Se este fosse um mundo justo, Keira Knightley estaria na corrida ao Óscar de Melhor Atriz por este filme. É raro o ator que, como ela, consegue tão bem telegrafar a psique de um artista, sua relação com autoria e a necessidade de criar e ter o nome assinalado no objeto final. Ao mesmo tempo, Knightley é perfeita no retrato de uma mulher do seu tempo que, apesar disso, não se inclui nos parâmetros convencionais de feminilidade ou classe. Sua postura deselegante ao passear-se por salões requintados e sua pantomima deliberadamente bizarra são talvez a melhor parte desta valiosa interpretação de uma lenda literária.

Arieh Worthalter em GIRL

Em termos de cinema queer, 2018 é um ano marcado pela emergência de um novo arquétipo. Referimo-nos à figura de um pai ou mãe dispostos a tudo para ver o filho feliz, presenças secundárias que existem nas suas narrativas como fontes de constante apoio psicológico para os protagonistas. Em tempos, pais tiranos e intolerantes eram a norma neste tipo de cinema, mas com o advento de obras como “Com Amor, Simon” e “Chama-me Pelo teu Nome” é impossível negar uma mudança de paradigma.

“Girl”, a história de uma adolescente transgénero que sonha em ser bailarina, tem sido um dos exemplos de cinema queer mais controversos do ano. Em Cannes e restante circuito dos festivais, o filme foi unanimemente celebrado pela crítica. Contudo, quando críticos transgéneros tiveram finalmente oportunidade de escrever sobre a obra, suas opiniões foram negativas, especialmente no que diz respeito às conclusões sensacionalistas do filme e sua obsessão em representar as adversidades físicas da protagonista. Apesar disso, mesmo essas vozes de descontentamento, de forma geral, mostraram admiração pelo trabalho dos atores, nomeadamente de Arieh Worthalter.

O ator belga interpreta aqui o pai da protagonista, uma força de constante proteção, defesa e apoio psicológico. Ele é a base estável que permite à filha tentar alcançar os sonhos com o conhecimento de que, em casa, terá sempre o apoio de um pai que a ama. O ator tudo isto transmite sem nunca “roubar” as cenas à real protagonista da obra e, no fim, Worthalter entende quando tem de deixar cair a máscara de constante estabilidade. Aí, ele permite que o espectador veja o peso emocional que as dificuldades enfrentadas pela filha têm no pai, naquele que vê na felicidade dos filhos algo infinitamente superior à sua própria felicidade, à sua própria vida.

[tps_footer]

Concordas com as nossas escolhas? Deixa-nos a tua opinião nos comentários e diz-nos que performances do cinema de 2018 consideras injustamente subvalorizadas.

[/tps_footer]

Cynthia Erivo foi a melhor coisa do El Royale, espero que seja nomeada ao Oscar de Melhor Atriz Secundária